Stadt, die atmet: Natur als Bauplan

Warum Städte Natur brauchen

Lernen von Vorbildern aus der Natur

Gestaltungsprinzipien für biophile Stadtteile

Schichten der Nähe

Vom Detail in der Hand bis zum Horizont: Fraktale Kompositionen bieten in jeder Distanz etwas zu entdecken. Sichtschutz ohne Abschottung, gezielte Durchblicke, lesbare Eingänge und differenzierte Schwellen schaffen Vertrauen und Neugier. Sitzkanten, niedrige Mauern, Rankgerüste und Baumgruppen bilden bewohnbare Kanten. So entstehen Wege, die gerne genutzt werden, weil sie Orientierung, Sicherheit und sanfte Überraschungen kombinieren – täglich neu und doch verlässlich.

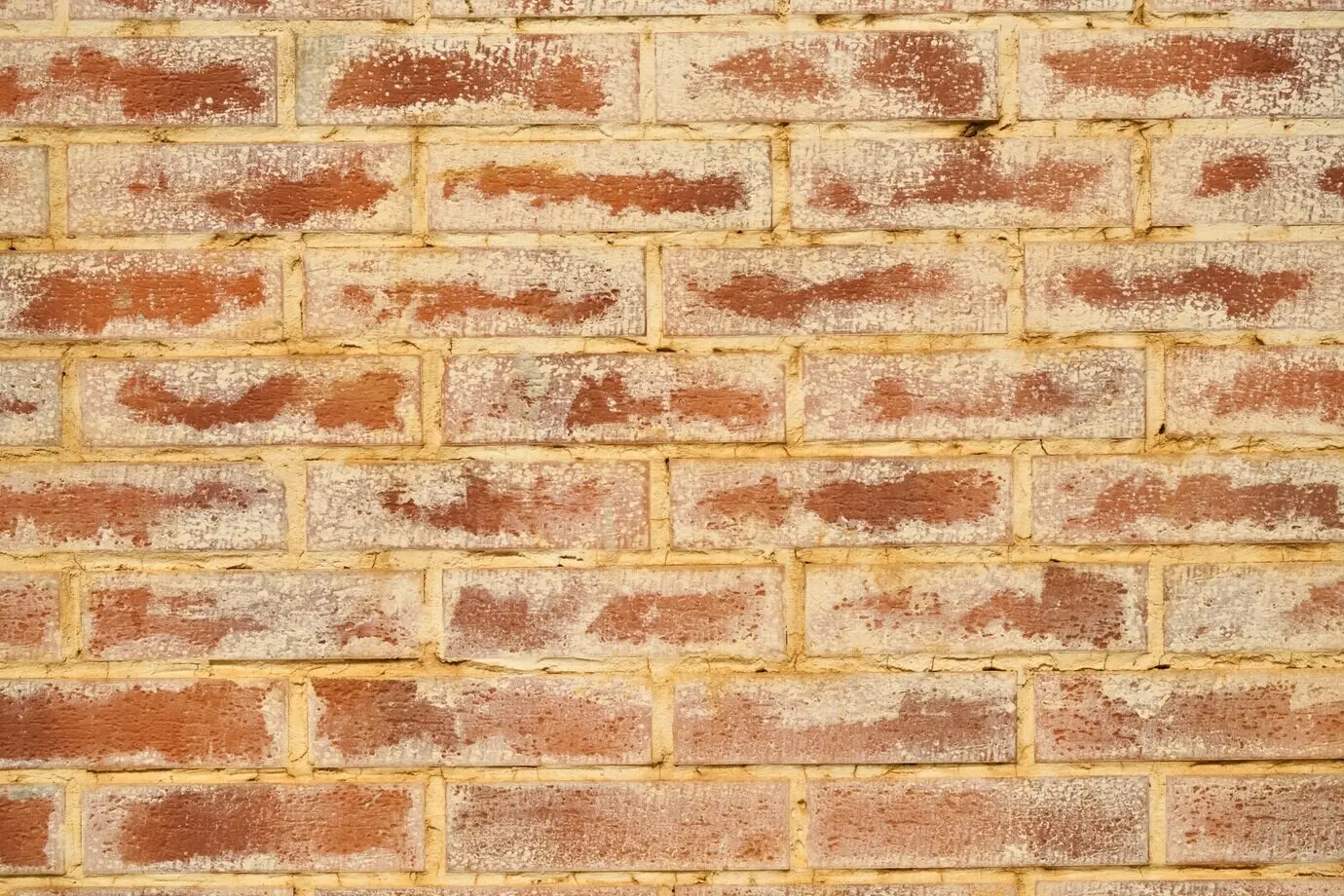

Materialität und Haptik

Holz, Lehm, Naturstein und recycelte Pflanzenfasern sprechen unsere Sinne direkt an: Temperatur, Textur, Geruch. In Verbindung mit biodivers bepflanzten Elementen entstehen robuste, reparierbare Oberflächen mit niedrigem Grauen Energiegehalt. Biomimetische Oberflächenstrukturen lenken Wasser, dämpfen Lärm und erhöhen Rutschfestigkeit. Wer Materialien berührt, versteht Orte intuitiver, identifiziert sich schneller und pflegt sie achtsamer. So wachsen Bindung, Langlebigkeit und Schönheit zugleich.

Multisensorische Erlebnisse

Naturnahe Klangbilder mit Wasser, Wind und Blättern überlagern Verkehrslärm, ohne sterile Stille zu erzwingen. Duftende Staudenfelder strukturieren Jahreszeiten, taktile Beläge leiten sehbehinderte Menschen, beschattete Lichtflecken beruhigen. Bewegte Schatten und Vogelaktivität steigern Aufenthaltsfreude. Multisensorische Gestaltung ist mehr als Dekor: Sie aktiviert tiefe Erinnerungen, stärkt Orientierung, senkt Anspannung und lädt zu frühem, regelmäßigem Aufenthalt im Freien ein – auch bei wechselhaftem Wetter.

Grüne Systeme als Infrastruktur

Digitale Werkzeuge und Daten für die Planung

Von der Idee zur dauerhaften Praxis